|

|

|

2014年患者満足度調査を 9月 16日から 27日まで行い、総数614名の方にご協力いただきました。その集計結果を掲載いたしました。 つくばヘルスケア歯科クリニックでは定期的に患者さんからのご意見を伺い、より快適で適確な治療と予防を行う歯科医院創りに役立てています。 ご意見について院長からのコメントも掲載しております。是非ご覧ください。 今回も貴重なご意見、ありがとうございました。 >>詳しく:患者満足度調査 |

第 17回 日本先進インプラント医療学会 |

第 57回 日本歯周病学会 |

第 141回 日本歯科保存学会 | ||

秋の学会に参加してきました8月 23日・24日には、東京で開催された第 17回 日本先進インプラント医療学会に、10月 19日には、神戸で開催された第 57回 日本歯周病学会に、10月 30日には、山形で開催された第 141回 日本歯科保存学会に、それぞれ参加し、専門医、認定医のための教育講演を拝聴してきました。 最新の情報に触れることは、日々の臨床の質を高めるためにとても必要なことだと思っています。 | ||||

|

今年は、3回目、臨床的な実践トレーニングとして、各歯科衛生士、ドクターが自分の担当患者を中山先生と一緒に診るプログラムです。 日頃、患者さんと 1対 1のコミュニケーションで治療を行っていますが、中山先生が間に入る事で、今まで、患者さんも術者も気がつかなかった問題を認識できたり、歯周治療がうまく行っていない部位を施術していただいたり、また、それを担当衛生士がその場で指導してもらい実践するなど、実践的なハンズオンコースです。 >>くわしく:第 10回 中山セミナー |

| 私のインプラント治療経験は、今年で 23年目になりました。当初より、骨がないケースでは無理にインプラント治療をお勧めすることはせず、できるだけ安全に治療ができるケースを選択してきました。予防中心の医院が軌道に乗ってくると、健康な隣在歯を犠牲にするブリッジなどの被せもので歯のないところを補う治療は患者さんも望みません。入れ歯を受け入れられないとすると消去法によりインプラントしか治療方針が残らないケースも多くなりました。 >>くわしく:院長コラム Vol.8:シリーズ 妥協しない最新治療の実践(4) インプラント治療の適応症の拡大を目指して(骨誘導再生術) |

|

| 歯科衛生士個人の力量に合わせたハンズオンセミナーを目指して、今年は年3回のマンツーマンセミナーを行っています。2月に次いで、今年2回目のセミナーでは、前回と同様に、患者さんを枠の中でお呼びして、中山先生のご指導のもと、各担当衛生士が治療を行いました。 >>くわしく:第9回 中山セミナー |

| 最新の学会に参加してきました。 院長は、第 57回 日本歯周病学会(5月 24日、岐阜県岐阜市 長良川国際会議場)及び 第 140回 日本保存歯科学会(6月 19日、滋賀県大津市 びわ湖ホール)に出席しました。 最新の情報を得るためと、同じ分野で活躍されている先生方との交流が目的です。 どちらの学会でも印象的だったのは、高齢化社会を迎え、また、虫歯が少なくなってきている現状を踏まえて、歯科医療も質的、構造的な変化を求められるという認識があることでした。 |

|

第 57回 日本歯周病学会(5月 24日)歯周病学会では、レーザーの使用に関してまとまったシンポジウムが開かれていたことが印象的でした。私もエルビウム・ヤグレーザーを臨床で使用しているので、多くのためになる知見を得ることができました。 最後の講演で、御歳 82歳になられる現役歯科医によるお話は 55年の臨床を振り返る圧倒的なプレゼンで感銘しました。この年齢でも矍鑠として現役で仕事を楽しんでおられるのを見て、自分もまだまだ未熟だと認識を新たにしました。 |

|

第 140回 日本保存歯科学会(6月 19日)保存学会では、虫歯治療法の最新材料について情報を得てきました。こういった知見は直ちに臨床に反映させようと考えています。 これからの歯科保存学に何を求めるかというシンポジウムでは、日本歯周病学会、日本歯内療法学会、日本歯科補綴学会、日本口腔衛生学会、日本歯科医学教育学会、日本歯科医学学会の各理事長、会長による提言があり、様々な学会が連携して、国民の歯を残すために今なにをすべきか熱心に討論が行われました。これほど多くの学会の長が一同に会することは滅多にないので、それぞれの温度差もわかり、大変面白かったです。 |

|

| 昨年 11月に引き続き、今年は、集中して中山セミナーを受講することにしました。 実施は、2月 24・25日の2日にまたがって行いました。 この 4年間、中山先生には、歯科衛生士に歯石除去の基礎技術を叩き込んでいただきました。歯周病を治療、予防するには、歯の表面に沈着した歯石を取ることが絶対必須です。その上で患者さんが自分できちんと清掃して維持できなければなりません。 >>くわしく:第8回 中山セミナー |

|

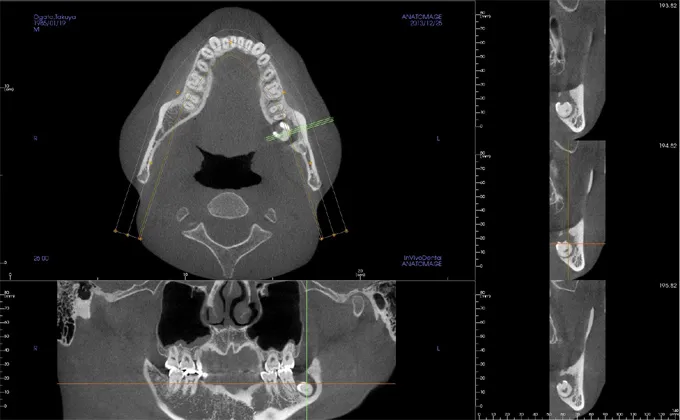

| 抜歯しているとき上手に抜けてこないとき、この歯の根の先はどうなっているだろうかと想像しながら、考えて手術することはよくあります。 エンドしているとき、改善しな根管がなぜ改善しないのか、根が曲がっているとか、2次元のレントゲンでの情報から臨床的な経験と想像力を巡らせて治療の成功確率を高める努力をしています。 3次元的な簡単に得られるCTの導入によって、今まで見えていないことが見えるようになり、臨床に大きく貢献できると期待してます。 >>くわしく:院長コラム Vol.7:シリーズ 妥協しない最新治療の実践(3)CT(KAVO 3d eXam)の導く世界 |

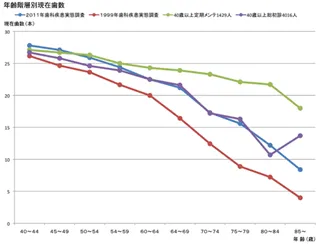

■つくばヘルスケア歯科クリニックのデータから■ ■つくばヘルスケア歯科クリニックのデータから■当クリニックでは開院以来、すべての患者のデータをデータベースに入力してきました。 前回に続き、今回は成人のメンテナンス効果について。 歯周病予防が生涯を通じた健康な歯を守り育てることができているかを検証します。 >>くわしくはこちら |

|

| 歯内療法は、感染源を除去し、根管を無菌的に封鎖する技術です。 エンドした歯は、その後、被せることが多く、被せ物の寿命もエンドの成否で決まることも多いのが現実です。 それほど大切なエンド治療ですから、無菌処置としてのラバーダム(※)は当然として、拡大して見ることがとりわけ役立つ世界です。 特に臨床的な症状は一切ありません。通法に従って、全顎的なレントゲン、口腔写真を撮影し、視診を合わせて診断しました。 マイクロスコープを使用すると、患者さんに即座に根管の状況(肉眼では見つからない根管の存在、亀裂などのトラブル、ファイルの破折など)を診断でき、静止画、動画で撮影して説明することも容易です。 術者と同じ、目線、視野で説明(エンドウェーブ:モリタ)できる点が素晴らしいと思っています。 >>くわしく:院長コラム Vol.6:シリーズ 妥協しない最新治療の実践(2) |

| 2014年 2月 16日、院長は、CALLベーシックセミナーに参加してきました。 CALLとは、Clinical Assosiation of Light and Lasarの略、光・レーザー臨床研究会という意味。ここで、近年話題になっている光殺菌治療について勉強してきました。 この治療は、歯根内や歯肉溝に存在する病原性細菌の細胞壁や細胞膜を特異的に浸透する光感受性ジェルによって染色し、そこに特定の波長の光を照射して、細菌を破壊する治療です。 なぜ、破壊されるのか。 それは、トルイジンブルーという染色ジェルが 630nm(ナノメートル・1ナノメートルは 10億分の 1メートル)の波長の光を特異的に吸収し、分解されて、「活性酸素」を発生。それが、細菌の細胞壁や細胞膜を破壊し、殺菌効果を発揮するというのがメカニズムらしいです。しかも、同時に好中球の遊走も促すので、悪玉菌の繁殖抑制を長期に維持できるようです。 この治療法の研究は、ここ 10年くらい、欧米で盛んに行われています。科学的根拠も蓄積されてきています。

|

今回、同時にアーカイブズに“この医院で行ってきた虫歯予防のメンテナンスは効果をあげて来たか?”について、論文を掲載しました。

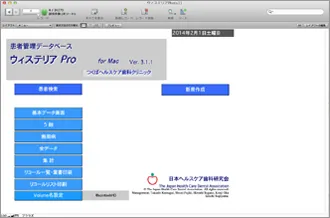

今回、同時にアーカイブズに“この医院で行ってきた虫歯予防のメンテナンスは効果をあげて来たか?”について、論文を掲載しました。詳しくは、そちらをご覧いただくとして、そもそも、データ分析とは、何でしょうか? 病院では、カルテに患者の情報を記録します。昨今は、電子カルテになりつつあり、コンピュータ上で情報を管理するシステムが普及しています。しかし、これは、診療報酬を請求するための記録システムであるため、個々の患者さんの詳細な情報を入力するようにはなっていないのです。たとえば、治療で来院したのかメンテナンスで来院したのかの区別、そのとき、虫歯が何本あったかの記録、歯周病の検査の結果など、診療報酬と直接関係のない情報は、別に管理しなければなりません。 >>くわしく:院長コラム Vol.5 データが物語る歯科医院の実力 |

■つくばヘルスケア歯科クリニックのデータから■

■つくばヘルスケア歯科クリニックのデータから■開設して 11年が経過しようとしています。 開院以来、すべての患者のデータをデータベースに入力してきました。 10年を経過した段階で、果たして、この医院で行ってきた虫歯予防のメンテナンスは効果をあげて来たのでしょうか。 これまでに集積したデータから検証します。 >>くわしくはこちら> |

|

|

2014年 1月 28日午後、診療をお休みして、恒例のスタッフミーティングを開催しました。半期に一度のスタッフ全員による発表会です。 今回の理事長の発表テーマは、「次なる 10年への布石」と題した基調講演からスタートしました。開設以来 11年を経過し、医院全体としてこれからの 10年後を見据えたビジョンを持って仕事をしようという内容でした。 受付助手から始まり、歯科衛生士、歯科医師と発表が続き、総勢 17名のプレゼンは午後8時まで続きました。 発表の内容は、前半期の課題とその成果の分析、それを踏まえた今期の課題と決意の表明です。現在の自分の仕事を象徴する臨床症例のプレゼンを追加する者もいます。 他のスタッフの発表を通じて、悩みを共有したり、他人の努力に啓発されたり、それぞれのスタッフがいい意味で気持ちを切り替えて、仕事に取り組むきっかけになるようです。 日頃は交流なく仕事している分院の北浦千ヶ崎歯科医院のスタッフも、このミーティングに参加することで、本院のスタッフとのコミュニケーションが取れるばかりでなく、この日ばかりは、多くの刺激を得て、また明日からの仕事の励みとなるようです。 |

|

2014年 1月 23日、松代小学校で開催された学校保健委員会において、児童の歯科の健康について講話を依頼されたので、この機会に、参加された教員、学校医、学校薬剤師、PTA父兄の方々に、講演してきました。 2014年 1月 23日、松代小学校で開催された学校保健委員会において、児童の歯科の健康について講話を依頼されたので、この機会に、参加された教員、学校医、学校薬剤師、PTA父兄の方々に、講演してきました。院長が校医を務める松代小学校は、いい歯の学校として、25年度茨城県教育委員会教育長賞を授賞しました。小学校では、虫歯予防に関する取り組みを積極的に行っており、その成果も十分出ているようです。 今回は、低学年と高学年から中学にかけての二つのステージで、虫歯予防において大切なことを説明しました。 お伝えしたことを元にさらに充実した虫歯予防教育をしていただきたいと思います。 |

|

2013年 12月 12日、当院が認証されている ISO認証の年に一度の更新審査が、J-VACにより行われました。 審査は一日かけて行われ、オープンミーティング、経営者インタビューから始まり、各部署の ISO委員会メンバーが審査員と質疑応答します。 この審査を通じて、医院での業務が ISOの基準に合致しているか判断されます。 例えば、クレームの件数やクレームにどう対応したのかを記録を元に質問されます。医院の目標として設定している指標が達成されているかもチェックされます。 こうして、一日を終えて、ISOの要求事項を満たしていない項目が発見されると不適合となり、是正処置が言い渡されます。 医院の中で議論したり、改善すればすむことですが、第三者が入ることで客観性の高い評価を得ることができるのです。 こういう機会を持っていることは、通常の医院では真似できません。ただでさえ診療が忙しいのに、常に記録を残して報告する時間外の業務が多いからです。ISO認証を受けていなくても何ら患者サービスに差がないかもしれません。 しかし、私たちは、自分達に敢えてこの厳しいハードルを課すことで、患者満足のために一切の妥協をしない決意の表明と思っています。 |

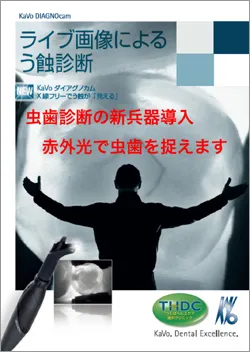

レントゲンで虫歯の存在は認識されているものの、無症状で穴も空いていなければ、リスクコントロールしながら経過を見つつ予防プログラムを実践し、虫歯の進行を抑制しようとするのですが、時として、見逃しによって、大きな虫歯として発見され、予防で来院されている患者さんのご期待に答えられない事態も発生することがあります。

レントゲンで虫歯の存在は認識されているものの、無症状で穴も空いていなければ、リスクコントロールしながら経過を見つつ予防プログラムを実践し、虫歯の進行を抑制しようとするのですが、時として、見逃しによって、大きな虫歯として発見され、予防で来院されている患者さんのご期待に答えられない事態も発生することがあります。見逃しと言っても、多くの場合、微妙な歯質の変化などはあり、注意深く見ることができていれば発見される可能性が高いですが、虫歯の進行度や深さをもう少し客観的に見ることができないかと常々考えていました。 昨年秋に KaVo社より発売された DiagnoCamは、歯の頚の部分より赤外光を投射し、その透過光をデジタルカメラで撮影する診断器で、虫歯の広がりを陰影として捉えることができます。 >>くわしく:院長コラム Vol.4 シリーズ 妥協しない最新治療の実践(1)虫歯診断の新兵器 |